Feminismos e uma visão interseccional

- 8 de março de 2020

- -

por Marina Lins.

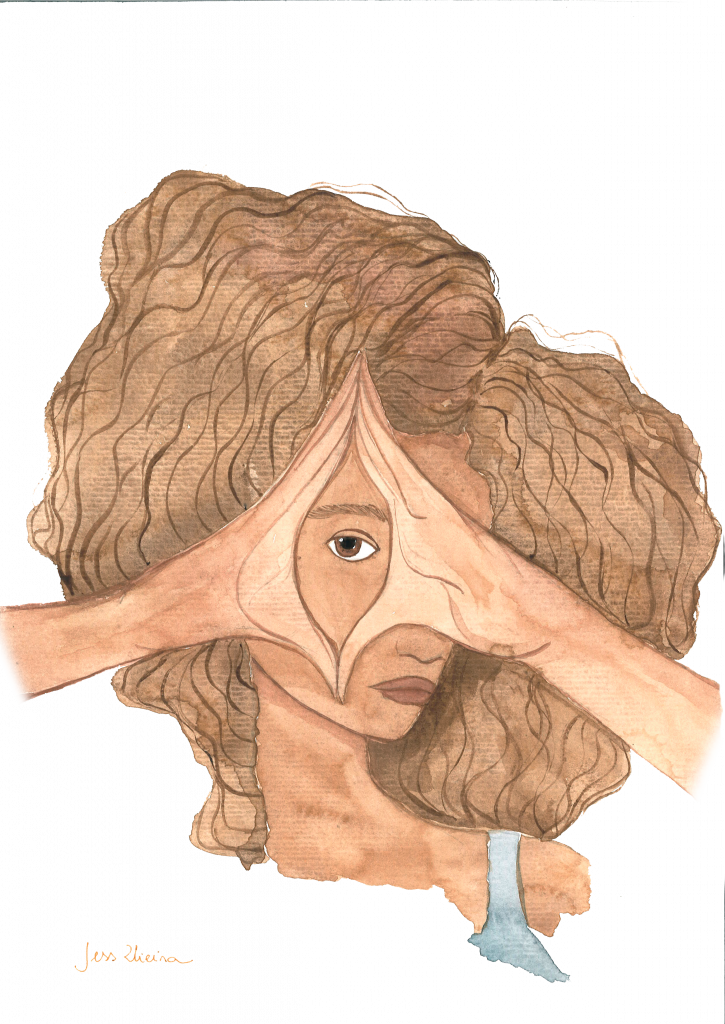

Ilustração: Jess Vieira

“Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens, e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens, ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E eu não sou uma mulher? Olhem pra mim! Olhem para meus braços! Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros, e homem nenhum estava à minha frente… E eu não sou uma mulher?”

Sojourner Truth (1851)

Quando você fala sobre mulheres, de quais mulheres você está falando?

Desde que me reconheci como uma mulher negra e passei a tomar conhecimento de que nós, mulheres, não somos iguais, esse passou a ser o primeiro questionamento que faço quando o assunto é feminismo. E essa pergunta, sempre lembrada pela escritora e filósofa Sueli Carneiro, ecoa diante das minhas relações, me lembrando como a sociedade opera numa estrutura que nos coloca em lugares diferentes.

E a citação acima explica o funcionamento dessas diferenças muito bem, né? O discurso pertence a Sojourner Truth, ativista ex-escravizada negra. Em 1851, na Convenção dos Direitos das Mulheres de Ohio, ela provocou a plateia – em sua maioria branca – a entender a desigualdade de gênero sob uma perspectiva racial.

O discurso é considerado um marco na história do feminismo. Ele exemplifica como as pautas políticas não podem ser vistas como uma só. Isso porque, enquanto mulheres brancas sempre cumpriram o papel social de esposa que não pode trabalhar, fadada a ser mãe e “indefesa”, às mulheres negras não é oferecido a oportunidade de não trabalhar, assim como nunca receberam o título de frágil.

Lembra da polêmica expressão de “Bela, recatada e do lar” que a Revista Veja proferiu à esposa de Michel Temer em 2016? Pois bem, sempre penso nesse exemplo, já que essa característica celestial e a oportunidade de ficar apenas no “lar” só poderia pertencer às mulheres brancas.

Foi entendendo essas discrepâncias que, ao longo das ondas feministas, mulheres negras pautaram a interseccionalidade: trata-se de entender como a intersecção entre as opressões vão atuar de forma muito específica em cada indivíduo. Ela começa a ser reivindicada em 1851 com o discurso de Truth, mas passa a ser uma metodologia e recebe o nome pela jurista e defensora dos direitos civis americanos Kimberlé Crenshaw, em 1991.

Nas palavras de Carla Akotirene, mestre e doutoranda em estudos feministas que escreveu sobre o tema, o qual levo como base para escrita desse texto: “É da mulher negra o coração da interseccionalidade.”

Interseccionalidade como metodologia

Se você já procurou sobre feminismo, é provável que tenha passado os olhos pelo termo “vertente” e as divergências de pensamento do movimento. Isso porque, ao contrário da ideia hegemônica que coloca o feminismo como um só, ele é formado por grupos, onde há várias percepções sobre qual seria a solução para o fim da opressão às mulheres e ao patriarcado.

É dentro dessas vertentes que transitam teorias e práticas sobre a emancipação feminina: ideologias, sistemas econômicos, modelos de sociedade. Não cabe aqui entrar no mérito de todos os conceitos acadêmicos e complexos sobre o tema. Entretanto, segundo Akotirene, a interseccionalidade seria um desses métodos, que nos ajuda a entender como uma mesma estrutura – racista, capitalista, predominante cisgênero e heteropatriarcal – se cruza causando diferentes vivências entre os indivíduos. Nesse processo, tal estrutura coloca as mulheres negras à margem, já que suas pautas não são contempladas pelo feminismo branco, e nem pelo movimento negro.

Ainda, é importante destacar, fazendo jus aos estudos de Akotirene, a interseccionalidade no contexto colonial da América Latina – visto que, bom, toda produção de conhecimento coloca a Europa como centro. Logo, a ideia de território e o apagamento de povos ao longo da história também devem ser observados diante dessa estrutura. É preciso se engajar numa interseccionalidade descolonial e afrocentrada.

Aliás, não à toa, Akotirene define interseccionalidade como “sensibilidade analítica”, pois se entendermos o feminismo em nosso dia a dia com sensibilidade, seremos mais críticos ao nosso papel, aos efeitos das opressões a grupos marginalizados, podendo optar a ir um pouco mais longe em nossas lutas.

E o nosso papel?

Como alguém em constante aprendizado e estudo sobre os temas, devo dizer que engajar-se aos movimentos sociais, buscando conhecimento, é um processo constante. Então, opino aqui, partindo da experiência pessoal, que é possível começar de duas formas: diante de nossas posições sociais e relações.

Sobre isso, o livro “Lugar de fala”, que faz parte da coleção feminismos plurais de Djamila Ribeiro, explica como podemos falar sobre qualquer pauta, mas com a consciência de que partimos de lugares diferentes. Desse modo, perceber nossas posições na sociedade e como temos vantagens frente a outros grupos, pode ser “tocar na ferida” para muitas de nós, concorda? Porém, esse é o primeiro passo para entender onde estamos, e como podemos usufruir de certos espaços para contribuir para diminuir desigualdades, dando ouvido aos grupos silenciados.

Ao meu ver, é a consciência de onde estamos e como podemos estrategicamente nos organizar com outras mulheres, incentivar avanços coletivos e compartilhar conhecimentos. Nesse sentido, obter a sensibilidade em analisar além do gênero, mas também a classe, a raça, a sexualidade e o território, pode ser vivenciar a interseccionalidade na prática.

Portanto, proponho o exercício: olhe à sua volta. Note quem são as mulheres que te rodeiam – qual é a posição social delas? Sua cor? Sexualidade? Trajetória? Perceber a nossa própria história, e como tivemos vantagens frente a outros grupos, nos ensina a repensar as opressões que fomos submetidas. Até porque, do mesmo modo, podemos reproduzir essas opressões – mesmo sem perceber.

Além disso, um dos termos que constantemente escuto sobre adquirir conhecimento é sobre sentir incômodo. E faz sentido, não acha? Pode ser incômodo repensar nossa realidade e privilégios. Assim como, é incômodo ver a necessidade de equidade dentro das relações, ou até mesmo assumir uma postura antirracista. Mas para citar a rapper e ativista Preta Rara:

“Só através do incômodo, a gente consegue mudar algumas coisas”

Você se sente disposta/o a sentir o incômodo?

Para se aprofundar no debate: conteúdo digital e livros

Em resumo, falar sobre política é entender a complexidade que cada termo envolve – além de ser um aprendizado contínuo. Sob o meu ponto de vista, mais do que certezas, precisamos apontar reflexões. Precisamos trocar e aprender com a produção intelectual de mulheres – sobretudo mulheres negras.

Por isso, compartilho aqui um pouco da minha experiência. Esse conhecimento só pôde ser organizado devido às muitas mulheres que estudam a fundo o tema, disseminando seus saberes.

Se você quer acompanhar outras plataformas e escritoras que estão produzindo conhecimento, recomendo aqui algumas que acompanho e deixo os créditos do texto:

- O que é interseccionalidade? Por Carla Akotirene

- O que é lugar de fala? Por Djamila Ribeiro

- Feminismo para os 99% por Cinzia Aruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser

- Geledés Instituto da Mulher Negra – Artigos e entrevistas acerca da negritude

- Entrevista com Carla Akotirene para Geledés

- Blogueiras Negras – Produção de conteúdo feito por mulheres negras sobre feminismos e negritude

- Azmina – Feminismos negros e as diversas colunas que dialogam sobre política, mulheres e sociedade na plataforma de jornalismo independente

- Portal SoteroPreta – Portal de produção de conteúdo destinada à comunidade negra de Salvador

E você, gostou do texto? Que tal compartilhar seu ponto de vista ou deixar sua indicação de temas/mulheres que gostaria de ver por aqui?

Um beijo!

Essas ideias foram construídas a partir da minha experiência, pelo estudo do livro “O que é interseccionalidade” de Carla Akotirene, além de outras escritoras. O texto completo foi originalmente publicado no blog da Herself e adaptado para a Mandala Lunar 2020. Para conhecer o blog da Herself acesse: https://herself.com.br/blog/